「3.6キロ 徒歩」って、現実的な距離なんでしょうか?

日々の移動に取り入れるにはちょっと長い?それとも運動としてはちょうどいい?

今回は、通勤に徒歩で3.6キロを選んだ場合の時間や疲労感、継続できるかどうかなどをリアルに掘り下げていきます。

徒歩3.6キロの所要時間は?平均ペース別の目安

では、実際に徒歩で3.6キロを歩くと、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?

歩く速さによってもかなり変わるので、以下を参考にしてみてください。

- ゆっくり歩く(時速2.2km前後)→ 約100分

- 普通のペース(時速4km前後)→ 約54分

- 早歩き(時速5km以上)→ 約43分

ツキスケ

ツキスケ私はゆっくり派なので、片道約60〜70分コースですね。

これを毎日の徒歩通勤で取り入れるとなると、さすがに気合が必要かもしれません。

とはいえ、時間を確保できれば立派な有酸素運動になりますし、運動不足解消にもピッタリです。

👉徒歩1時間は現実的にきついです。これから電動キックボードは間違いなく流行ります!最先端を走ってみましょう。

徒歩3.6キロにかかる時間は個人差が大きいですが、

他の人の「◯分で歩いてる」という事例も参考になります:

👉 通勤 徒歩20分 きつい?距離の目安と感じ方の差

3.6キロ 徒歩が向いていない人とは?

3.6キロの徒歩と聞いて、「それくらいならいけそう」と思うかもしれませんが、実際に毎日続けるとなると話は別です。

特に通勤として歩く場合は、ライフスタイルや仕事の内容によってはかなり負担になることも。

以下のようなタイプの人には、3.6キロの徒歩通勤はあまりおすすめできません。

- 忙しくて時間に余裕がない人

- 体力に自信がない人

- 天候の影響を受けやすい人

- 歩きにくい通勤ルートの人

- 重い荷物を持たなければならない人

- スーツや革靴での出勤が必須な人

それぞれの理由を具体的に解説していきましょう。

忙しくて時間に余裕がない人

朝の時間は1分でも長く寝ていたい――そんな人に3.6キロの徒歩はきついです。

普通の速度で歩くと約40〜50分。

さらに身支度や出発準備の時間を考えると、6時台に起床しないと余裕を持って出勤できません。

朝のバタバタにストレスを感じている人にとって、徒歩通勤は逆に苦痛になってしまう可能性があります。

体力に自信がない人

たった「3.6キロ」と思いがちですが、毎日となると話は変わります。

特に、体力に自信のない人や普段から運動不足の人にとっては、片道でもしんどく感じるでしょう。

靴が合っていないと足を痛めるリスクもあり、筋肉痛や疲労が蓄積されてしまいます。

無理して続けると逆効果なので、まずは休日などに試してみるのが無難です。

天候の影響を受けやすい人

雨・風・猛暑・寒波――自然はいつもこちらに優しくしてくれるとは限りません。

天候による気分の浮き沈みが激しい人や、気象病などの持病がある人にとっては、3.6キロの徒歩は地味にツラい。

悪天候でも歩かざるを得ない状況が増えると、「またか…」とストレスを感じる日が増えてしまいます。

通勤ルートが悪い人

ルート次第で「3.6キロ」のきつさは大きく変わります。

坂道だらけ、信号だらけ、歩道が狭い、交通量が多い…といった環境では、たとえ距離が短くても精神的にも身体的にも疲れます。

快適なルートなら景色を楽しみながら歩けますが、そうでない場合は「これなら電車でいいや」となりがちです。

重い荷物を持たなければいけない人

通勤スタイルによっては、パソコン、資料、工具など重たい荷物を持ち歩く必要がある人も多いですよね。

リュックが肩に食い込み、腰にまで負担が…。

片道40分、荷物を背負って歩くのは想像以上に消耗します。

軽装で出勤できない人には、あまり現実的ではありません。

スーツや革靴で通勤する人

スーツで3.6キロを徒歩――夏なら確実に汗だく、冬でもじんわりと汗をかきます。

せっかく整えた髪型も崩れ、シャツが汗で濡れることも。

また、革靴は長距離の歩行に向いていないため、靴擦れや足の痛みが起きやすく、毎日の通勤が苦痛になってしまいます。

徒歩3.6キロは続く?通勤距離として考えてみた

徒歩3.6キロ。

数字だけ見ると「そこそこ歩くな」という距離。

時間にすると、

45〜55分前後。

これを毎日の通勤として考えると、正直なところ評価は分かれる。

気分がいい日や天候が安定している日は問題なくても、

- 雨

- 夏の暑さ

- 冬の寒さ

- 仕事後の疲れ

こうした条件が重なると、

徒歩3.6キロは「続ける距離」から外れやすい。

徒歩3.6キロは“我慢の距離”

3キロ台は、

歩けなくはないけど、

毎日歩く前提だと負担になりやすいゾーン。

「今日は歩くのやめよう」と思う日が増えたら、

別の移動手段を考えた方が楽になる。

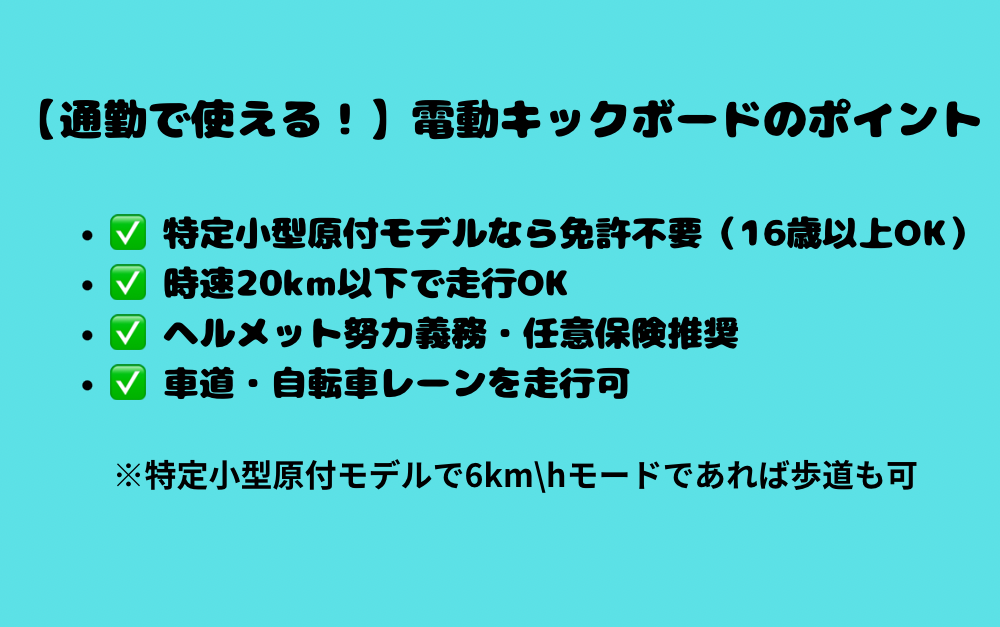

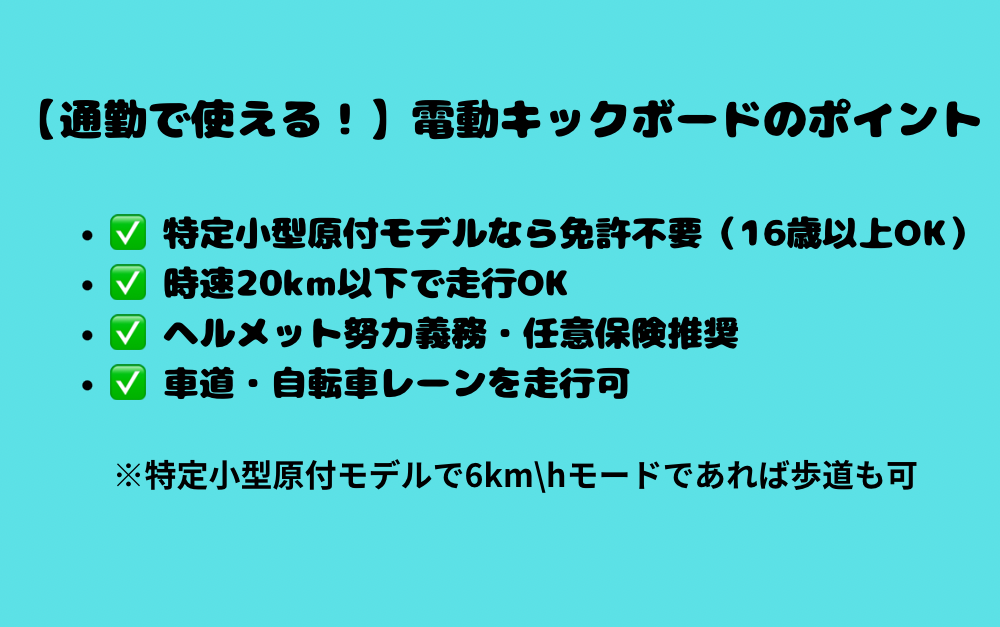

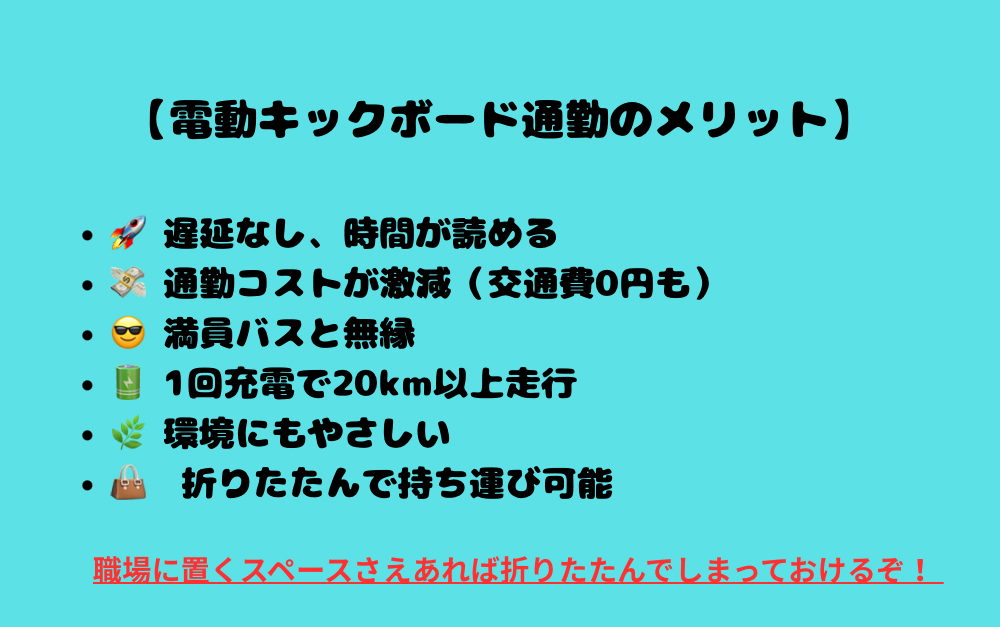

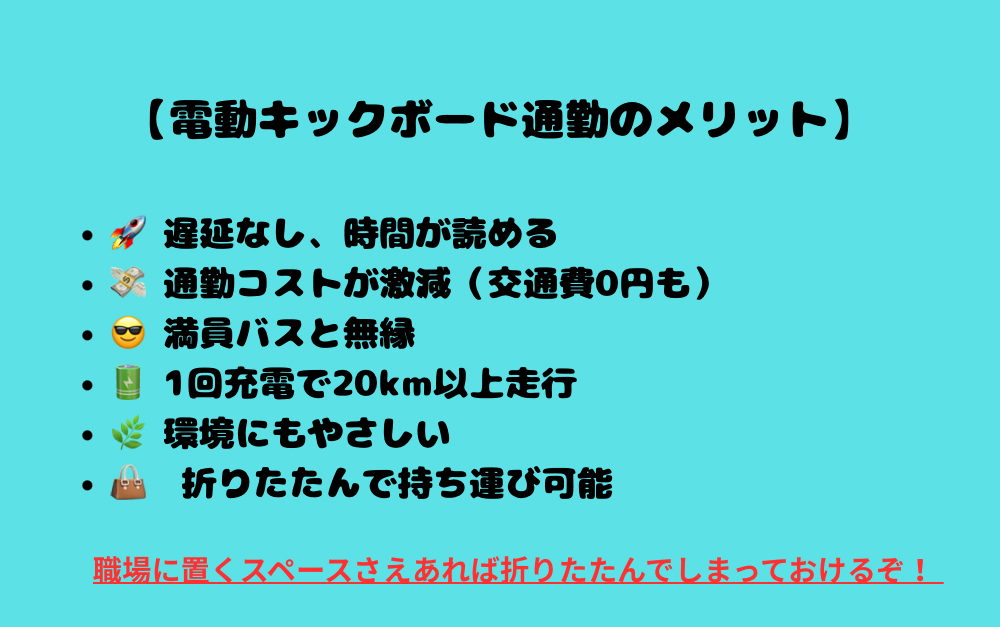

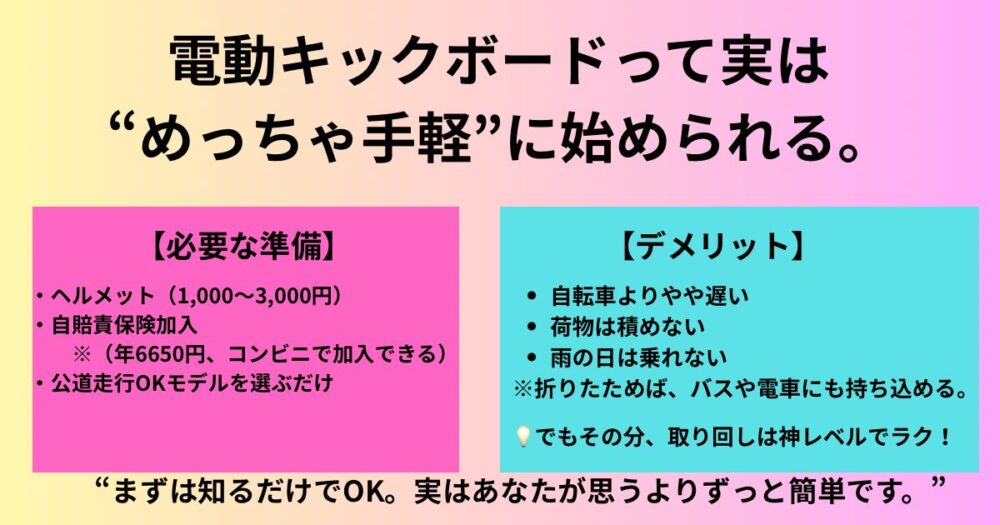

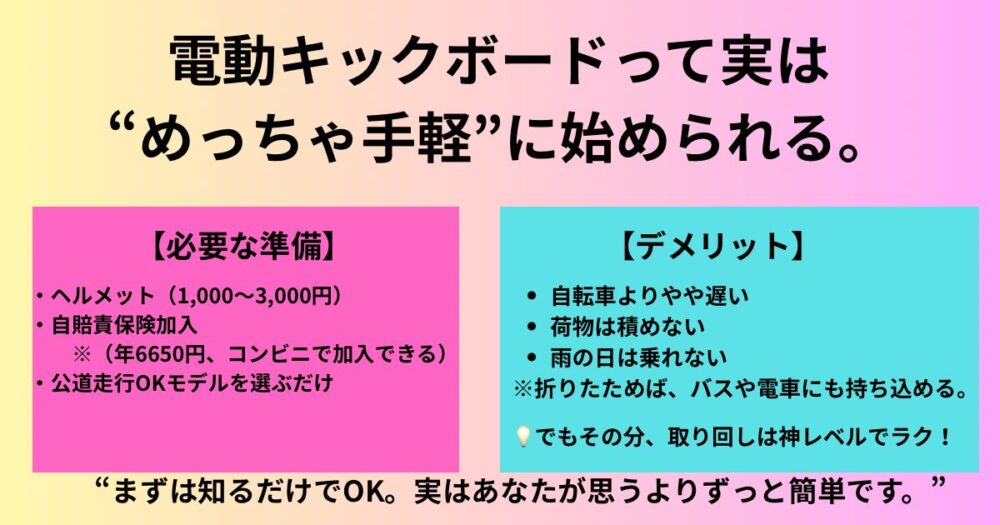

電動キックボードという選択肢

徒歩3.6キロを電動キックボードに置き換えると、

12〜15分前後。

- 歩くより圧倒的に速い

- 汗をかきにくい

- 通勤時間が読みやすい

短〜中距離の通勤なら、

「歩かない日」を増やす手段として現実的。

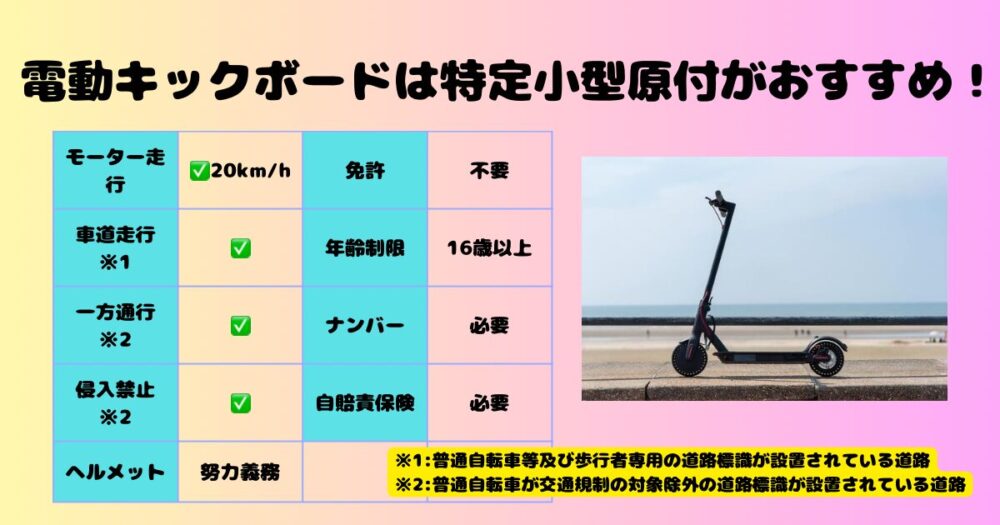

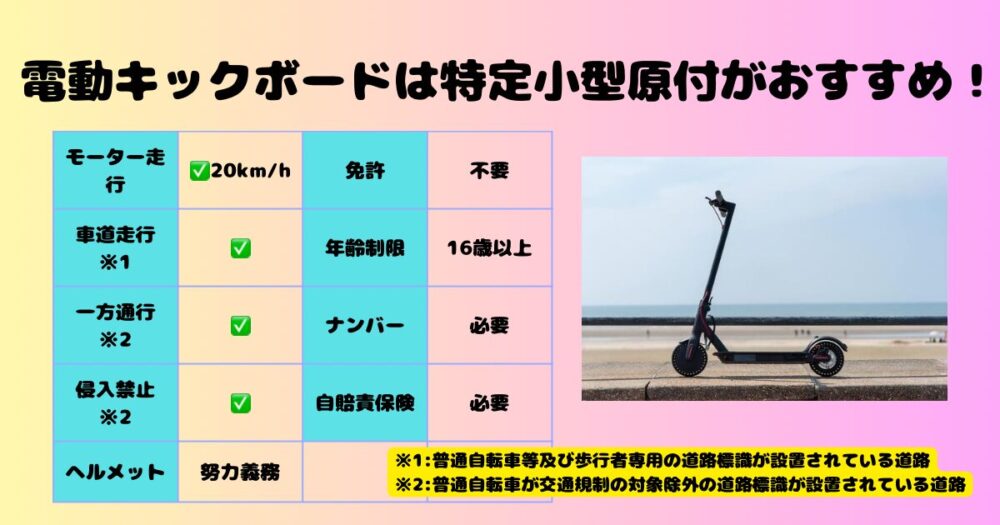

僕のおすすめの電動キックボードを紹介します。まず初めに、電動キックボードとはどんなものかをみていきましょう。

| 商品 | 画像 | 価格(最安値) | 車両区分 | 公道走行可能 | 最高速度 | 走行距離 | 折りたたみ |

| Jasion 電動キックボード J-Board |   | 85000〜140000円 | 特定小型原動機付き自転車 | 20km/h | 30〜35km | ||

| YADEA YDX3 |   | 145200円 | 特定小型原動機付き自転車 | 20km/h | 30km | ||

| ZERO9 Lite |   | 149800円 | 特定小型原動機付き自転車 | 20km/h | 30km | ||

| BLAZE「キックボードEV Basicモデル 」 |   | 197600円 | 特定小型原動機付き自転車 | 20km/h | 35km |

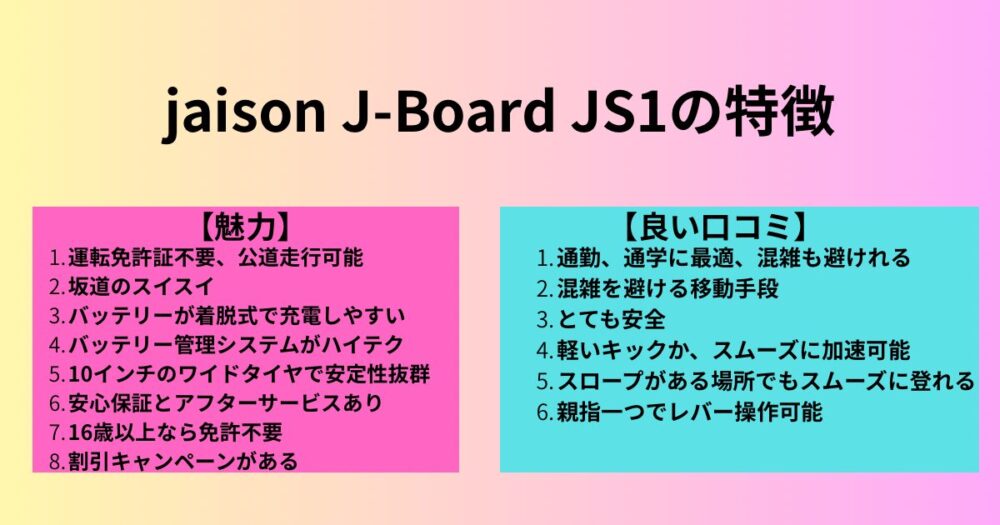

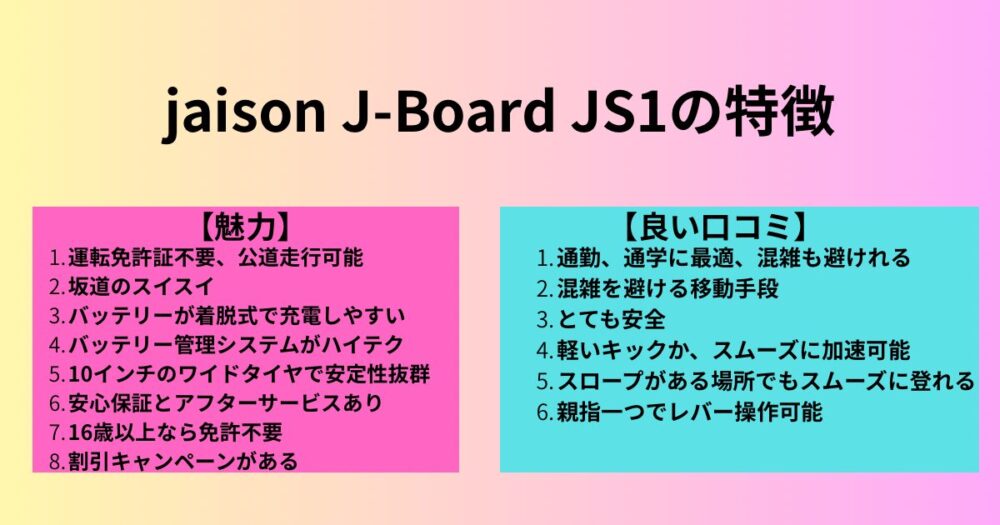

👉イチオシはJaison J-Board JS1ですね!

👇おすすめはjaison J-Board JS1!特徴は下記画像にて解説!

電動自転車という選択肢

より安定感を求めるなら電動自転車。

徒歩3.6キロなら、

15〜20分前後が目安。

- 坂や向かい風の影響が少ない

- 荷物があっても安心

- 毎日使う前提で考えやすい

通勤の主軸として使うなら、

電動自転車の方がストレスは少なめ。

結論:徒歩3.6キロは“切り替えライン”

徒歩3.6キロは、

歩くか、乗り物に切り替えるかのちょうど境目。

- 手軽さ重視 → 電動キックボード

- 安定・継続重視 → 電動自転車

この距離をどう扱うかで、

毎日の通勤のラクさはかなり変わる。

徒歩で3.6キロ歩くのは現実的?無理なく続けられる距離感とは

「歩くのが好き」「健康のためにあえて徒歩を選びたい」という人にとって、3.6キロ 徒歩はちょうどいいチャレンジ距離です。

とはいえ、以下のような目安を知っておくと安心です。

- 1キロ以内(〜15分):誰でも取り組みやすい、初心者向け距離

- 2〜3キロ(30〜45分):日常に運動を取り入れたい人におすすめ

- 3.6キロ(約50分前後):やや負荷が高いが、慣れれば継続可能

- 4キロ以上(60分〜):体力に自信がある方向け

3.6キロ徒歩通勤は、通勤時間に「軽い運動」として歩きを組み込みたい人には絶妙な距離感とも言えます。

ただし、天候や荷物、職場の着替え環境などの影響もあるので、週に数回だけ取り入れるというスタイルもアリですね。

👉電動キックボードだとさらに楽に移動可能です。

「徒歩3.6kmって長い?普通?それとも短い?」と感じたら、

他の距離と比較してみると判断しやすくなります:

👉 徒歩通勤 3.2キロって疲れる?リアルな体感レビュー

👉 徒歩通勤 4キロは現実的?毎日続けられるか検証

👉 徒歩通勤 5キロは限界?無理ゲー?

3.6キロ 徒歩が向いている人とは?

「3.6キロ 徒歩」を毎日の生活に取り入れるのは、誰にでもできるわけではありません。

特に、通勤などでこの距離を歩くとなると、それなりの覚悟とライフスタイルのマッチが必要になります。

では、どんな人にこの3.6キロの徒歩が向いているのでしょうか?

- 健康意識が高い人

- 通勤時間を有効活用したい人

- 交通費を節約したい人

- 歩きやすいルートがある人

- 時間に余裕がある人

では、それぞれのタイプについてもう少し詳しく解説していきましょう。

健康意識が高い人

徒歩で3.6キロというのは、おおよそ40〜50分のウォーキングに相当します。

これを毎日続ければ、有酸素運動として十分な効果があり、脂肪燃焼や心肺機能の向上、さらにはストレス軽減にもつながります。

運動不足を感じている人や、ジムに通う時間がない人にとっては、通勤しながら健康管理ができる理想的な方法です。

通勤時間を有効活用したい人

音楽を聴いたり、ポッドキャストで学習したり、歩きながら思考を整理したりと、徒歩通勤の時間を「自分時間」に変えたい人に向いています。

特に、スマホや電車の混雑から離れて、頭をリセットする時間を作りたい人にはぴったりです。

交通費を節約したい人

3.6キロ程度なら、自転車や公共交通機関を使わなくても十分に通える距離です。

その結果、毎月の交通費が数千円〜1万円ほど節約できる可能性があります。

浮いたお金を別の用途に回したい人にとっては、徒歩は「節約×健康」の一石二鳥の手段です。

歩きやすいルートがある人

実際に3.6キロを歩くかどうかはルート次第です。

信号が多すぎたり、歩道が整備されていなかったり、急な坂道が多いと負担が大きくなります。

逆に、歩きやすいフラットな道、緑が多い景色のいいルートなどがあれば、毎日の徒歩が楽しみに変わることもあります。

時間に余裕がある人

片道40〜50分という徒歩時間は、朝が忙しい人にはややハードです。

ですが、出社時間が遅めの人や、フレックス制度を利用している人など、時間に余裕がある人であれば無理なく続けられます。

朝の運動がてら、ゆっくりと一日をスタートしたい人におすすめです。

3.6キロ 徒歩のメリットとは?

「3.6キロ 徒歩」という距離感には、毎日の習慣として取り入れるだけの価値があります。特に通勤に組み込んだ場合、健康面やお財布事情、仕事のリズムなど、思った以上にメリットが多いのです。

ここでは、3.6キロ徒歩を生活に取り入れることで得られる代表的なメリットをご紹介します。

- 健康効果で運動不足を解消

- 交通費を節約できる

- 仕事のパフォーマンスが向上する

順番に見ていきましょう。

健康効果で運動不足を解消

3.6キロを徒歩で移動すると、歩数としてはおよそ5,000〜6,000歩に相当します。

実はこの歩数、1日に推奨される理想的な運動量(8,000歩前後)にかなり近いんです。

片道3.6キロであれば、帰りは電車やバスにするなどして無理なくバランスを取ることで、継続しやすく健康への効果も最大限に引き出せます。

特にデスクワーク中心の人にとっては、自然な形で運動習慣がつくのが大きな魅力です。

交通費を節約できる

3.6キロの徒歩通勤を取り入れることで、電車やバスの定期代が不要になり、毎月の固定費をぐっと抑えることができます。

下記は、3.6キロ程度の移動距離でかかる交通費の目安です。

| 交通手段 | 片道 | 往復 | 1カ月(20日勤務) |

| 電車 | 150〜200円 | 300〜400円 | 6,000〜8,000円 |

| バス | 200〜250円 | 400〜500円 | 8,000〜10,000円 |

仮に1カ月歩き通した場合、電車代なら最大8,000円、バス代なら最大10,000円の節約になります。

浮いたお金でランチをグレードアップしたり、趣味に充てることも可能ですね。

仕事のパフォーマンスが向上する

歩いて出勤することで、頭と体がしっかり目覚めた状態で職場に到着できるというのも大きなメリットの一つ。

3.6キロの徒歩は、身体にちょうど良い刺激を与えてくれる距離。

これにより、朝から集中力が高まり、午前中のパフォーマンスが向上する傾向があります。

もちろん、午後になると少し疲労感が出てくる人もいますが、リズムを掴めばコンディション調整も可能です。

3.6キロ 徒歩のデメリットとは?

「3.6キロ 徒歩」は健康にも節約にも良い一方で、もちろんデメリットもあります。

特に通勤に取り入れるとなると、季節や時間的な制約が大きく影響します。

ここでは、実際に歩いてみて感じやすいデメリットを取り上げてみましょう。

- 夏や冬の気候がつらい

- 時間を大きく消費する

それぞれ詳しく解説します。

夏や冬の気候がつらい

気候の厳しさは、3.6キロを徒歩で移動する際に避けて通れない問題です。

- 夏は炎天下で汗だくになり、シャツはびしょ濡れ、熱中症のリスクも高まります。日陰のない道だと本当にしんどいです。

- 冬は寒風で体が冷え切り、乾燥した空気の中を歩くことで風邪や体調不良の原因にもなります。

とくに徒歩通勤で毎日この距離を移動する人にとって、季節ごとの対策なしではかなりキツいです。

時間を大きく消費する

3.6キロを徒歩で移動すると、普通のペースで約40〜45分程度かかります。

これを往復すると1時間半。

「毎日90分、歩くために使う時間があるか?」と考えると、多くの人にとっては現実的ではないかもしれません。

たとえば、

- 朝は少しでも長く寝ていたい

- 帰宅後の時間を趣味や家族との時間に使いたい

と考える人にとって、徒歩に時間を割くのはコスパが悪く感じる場面も。

最近では、電動キックボードや自転車通勤なども選択肢に入ってきており、こうした移動手段の方が時間の効率性では優れているケースも多いです。

3.6キロを徒歩・自転車で比較

通勤や通学、買い物などで「3.6キロ」って微妙な距離ですよね。

歩けないことはないけれど、ちょっと遠い…。

自転車を使えば早いけど、天気や服装を考えると迷ってしまう。

そんな人のために、徒歩と自転車で3.6キロを移動した場合の違いを比べてみましょう。

徒歩の場合:片道約45〜50分ほどかかる

3.6キロを徒歩で移動すると、平均的な歩行速度(時速4〜4.5km)で45〜50分程度。

ウォーキングとしては良い運動量で、1日の歩数にするとおよそ5,000〜6,000歩に相当します。

メリットとしては、

- 運動不足解消になる

- 定期的な運動でストレス発散になる

- 交通費がかからない

などがあります。

ただし、時間のロスが大きいのがデメリット。

朝の忙しい時間に毎日45分歩くのは現実的にきつい人も多いでしょう。

また、夏場は汗だくになり、冬場は寒さで体がこわばるなど、季節の影響も大きいです。

自転車の場合:片道約15〜20分で到着

同じ3.6キロでも、自転車なら15〜20分ほどで到着できます。

特に電動アシスト付きなら、向かい風や坂道もラクにこなせて、汗も最小限で済みます。

自転車通勤・通学のメリットは、

- 徒歩の半分以下の時間で到着できる

- 適度な運動になる

- 時間をコントロールしやすい

一方で、

- 雨の日は使えない

- 駐輪場代や整備費がかかる

- 服装や荷物に気を遣う

といったデメリットもあります。

結論:日常的な移動なら自転車が現実的

3.6キロは“徒歩だとちょっと遠く、自転車だとちょうどいい距離”。

特に通勤や買い物など日常的に往復する場合は自転車がおすすめです。

ただ、時間に余裕がある休日や、気分転換したいときは徒歩も◎。

天候や体調、目的に合わせて上手に使い分けるのがポイントです。

👇こんな時に自転車よりもはやく、しかも折りたためるから雨の日でも公共交通機関を移動できる電動キックボードがおすすめ。

3.6キロ 徒歩で感じるちょっとした不満

毎日の徒歩で3.6キロ移動する生活は、一見健康的でスマートに見えますが、続けていると見えてくる不満もあります。

とくに徒歩通勤として取り入れている人は、以下のような「地味につらいポイント」に悩まされがちです。

ここでは、よくある不満トップ3をご紹介します。

- 通勤時間が長くて自由時間が減る

- 雨の日や真夏がとにかくしんどい

- 仕事終わりの徒歩が体にこたえる

通勤時間が長くて自由時間が減る

3.6キロの距離を徒歩で移動すると、片道40〜45分は確実にかかります。

これを毎日繰り返すとなると、朝と夜で合計90分前後の時間を消費することに。

「朝の30分があれば、朝食をゆっくり食べる・ニュースを見る・ストレッチをする」など、できることはたくさんありますよね。

徒歩の移動で自由時間が奪われるのは、意外と大きなストレスになります。

雨の日や真夏がとにかくしんどい

徒歩3.6キロの大敵は天候です。

- 雨の日は傘を差して40分歩き続けるだけでも大変なのに、靴や服が濡れるストレスもあります。

- カッパを着れば汗だく、着なければ濡れるという二択を迫られ、朝からテンションが下がります。

- 真夏は、炎天下を40分歩けば汗まみれ&体力消耗。仕事前にすでに疲れる人も少なくありません。

徒歩通勤を検討している方は、天気対策を事前にしっかりしておく必要があります。

仕事終わりの徒歩が体にこたえる

「行きはまだ頑張れるけど、帰りの3.6キロがしんどすぎる」という声は非常に多いです。

- 肉体労働や立ち仕事で疲れている

- デスクワークで腰や足が重だるい

- 残業後の夜道は精神的にもキツい

こうした疲労の上に40分の徒歩が重なると、「もう無理」と感じて徒歩通勤をやめてしまう人も少なくありません。

3.6キロ徒歩通勤を快適にする方法

3.6キロの徒歩通勤は適度な距離ですが、少しの工夫でずっと快適に歩けます。以下のポイントを実践すれば、通勤がもっと楽になること間違いなしです。

- 疲れにくい歩き方

- リュックとショルダーバッグ、どっちが快適?

- 通勤に最適な靴の選び方

- 汗や暑さ、寒さの対策

疲れにくい歩き方のコツ

徒歩通勤を少しでも楽にするためには、歩き方のコツを覚えておきましょう。意識するだけで疲れ方が大きく変わります。

正しい姿勢で歩く

- 背筋を伸ばし、猫背を防ぐ

- あごを引き、目線は前方3〜5mに

- 肩に力を入れずリラックスした状態で歩く

歩幅は少し広めに

- 歩幅が狭いと逆に疲れが溜まるので、少し大きめに歩く

- かかとから着地し、つま先でしっかりと地面を蹴る

足の使い方を意識

- ベタ足歩きではなく、足の裏全体を使って地面をつかむ感じで歩く

- 蹴り出しは親指の母指球で行う

呼吸を深くする

- 鼻から吸って、口からゆっくり吐く

- 歩くリズムに合わせて、リズムよく呼吸をする

リュックとショルダーバッグ、どちらが通勤に向いている?

3.6キロ徒歩通勤で荷物の運び方も重要なポイントです。リュックとショルダーバッグ、それぞれのメリットとデメリットを確認して、自分に合ったものを選びましょう。

リュックのメリット・デメリット

メリット

- 両手が自由に使えるので、スマホや傘を使いやすい

- 両肩に荷物が分散され、長時間歩いても疲れにくい

- 収納力が高く、大きな荷物もラクに収納できる

デメリット

- スーツやビジネススタイルには不向き

- 背中が蒸れやすく、特に夏は不快に感じることがある

- 荷物の出し入れが少し面倒

ショルダーバッグのメリット・デメリット

メリット

- スーツにぴったり合い、見た目がスマート

- 荷物の出し入れが簡単で、急いでいる時にも便利

- 背中が蒸れないので、特に暑い日でも快適

デメリット

- 重さが片方の肩に集中し、長時間歩くと肩が痛くなる

- 収納力が低く、大きな荷物は入れづらい

- 走ったりする際は不便

どちらが良いか?

- 短時間の通勤ならショルダーバッグ

- 長時間歩く通勤にはリュックがオススメ

- 荷物が多い場合はリュック一択です!

疲れにくい靴の選び方

徒歩通勤では、靴選びが非常に重要です。歩きやすく、足を守るために、以下のポイントに注意して靴を選びましょう。

クッション性のあるソールを選ぶ

- EVA素材やジェルクッション入りの靴底は疲れにくい

- ランニングシューズやウォーキングシューズは、クッション性が高く歩きやすい

足にぴったり合ったサイズを選ぶ

- 踵が浮かず、つま先に適度な余裕があるサイズを選ぶ

- 横幅もチェックして、きつすぎないか確認

軽量の靴を選ぶ

- 片足300g以下の軽い靴が理想

- 重い靴は足への負担が大きくなるので注意

ビジネス用なら「ウォーキング対応」シューズを選ぶ

- 滑りにくいゴム製のソールを選ぶと、安全で快適です

靴選びを間違えると足を痛める原因になるので、慎重に選んでください。

汗対策 & 暑さ寒さ対策

徒歩通勤では、汗や暑さ、寒さをしっかり対策することが快適な通勤のカギです。以下の対策を取り入れて、快適に過ごしましょう。

汗対策

- 吸水発熱タイプのインナーやシルキードライを選んで、汗を吸収

- 汗拭きシートや制汗剤を使うと便利

- 替えのインナーやシャツを持ち歩くと、汗を気にせず過ごせる

暑さ対策

- 通気性の良い服を選ぶと、涼しく快適

- 冷感アイテム(冷感タオルや冷感スプレー)を活用

- 早朝の通勤や日陰の道を選ぶと、直射日光を避けられます

寒さ対策

- ヒートテックやネックウォーマーで体温を保つ

- 防寒ブーツや暖かい靴下を履くと、足元もポカポカ

これらのポイントを実践すれば、3.6キロ徒歩通勤がぐっと楽になり、ストレスフリーな通勤ができるはずです。通勤の時間を有効活用し、快適に仕事へと向かいましょう!

まとめ:3.6キロ徒歩通勤を無理なく続けるために

3.6キロの徒歩通勤は、健康維持や運動不足解消にはちょうど良い距離です。しかし、毎日のこととなると「疲れ」「天候」「時間のロス」といった小さなストレスが積み重なりがちです。

この記事では、歩き方のコツや靴・バッグ選び、さらには汗や寒さ暑さへの対策まで、少しでも快適に徒歩通勤を続けるための工夫をご紹介しました。

ただし、「毎日はさすがにしんどい…」と感じる人も多いはず。そんなときに選択肢として検討してほしいのが、電動キックボードです。

最近では、特定小型原付としてヘルメット不要・免許不要で公道を走れるモデルも増えており、3.6キロ程度の距離であれば徒歩より圧倒的に楽で、時間も大幅に短縮できます。天候の影響も受けにくく、ちょっとした移動にぴったりな存在です。

毎日徒歩でがんばりすぎるのではなく、「歩く日」と「ラクする日」を上手に切り替えながら、自分に合った通勤スタイルを見つけてみてはいかがでしょうか?